生活保護は家族がいても受けられる?条件や注意点を分かりやすく解説!

Aさん(30代)

Aさん(30代)家族で生活保護を受けたいです…

難しいのでしょうか?

いいえ!

同居している家族がいても生活保護を受給できるケースは多いです!

この記事では、家族で生活保護を受ける際の条件や注意点について分かりやすく解説します!

「受給できるか不安…」という方は、下記ボタンより無料&簡単30秒でできる受給診断をしてみましょう!

また、下記ボタンより生活保護のスペシャリストにお悩みを無料でご相談いただけます。

【家族で生活保護】条件4つを解説

ここでは家族で生活保護を受給するための条件4つをご紹介します。

生活保護の申請前に満たしておくべき一定の条件があります。以下のポイントをおさえておきましょう。

【家族で生活保護を受ける条件4つ】

①世帯全体で生活に困窮していること

生活保護は「個人」ではなく「世帯単位」で支給される制度です。

たとえば、あなたが収入が少なくても、同居している家族に安定した収入や貯金がある場合は、「世帯として生活できる」と見なされ、生活保護の対象外になることがあります。

例① 3人家族(父・母・子供)

・母と子供は無職であるが、父は働いており月給25万円

・3人世帯での最低生活費:19~23万程度(目安)

収入が最低生活費を超えているため、生活保護受給はできない

例②2人家族(夫婦)

・妻は無職であるが、夫はアルバイトで働いており月給10万円

・2人世帯での最低生活費: 15~18万円程度(目安)

収入が最低生活費を下回っているため、生活保護受給できる

ここでの「世帯」とは、住民票上の世帯だけでなく、実際に生活を共にしているかどうかも重視されます。たとえ住民票が別でも、生活費を共有していれば「同一世帯」と判断される可能性もあります。

【生活保護を申請する前のポイント】

- 家族の収入・資産状況(給与、年金、貯金など)

- 光熱費・食費などの支出を誰が負担しているか

- 家族と財布が一緒かどうか

「自分は困窮しているのに、家族がいるから申請できないかもしれない…」と不安に感じる方も多いですが、ケースによっては「世帯分離」が認められることもあるので、まずは状況を正確に整理し、福祉事務所で相談してみるのが大切です。

②親族などからの援助が受けられないこと

生活保護では、まず家族や親族などからの援助が可能かどうかを確認する「扶養照会(ふようしょうかい)」という手続きが行われます。

実際には、以下のようなケースでは扶養義務があっても援助が不要と判断されることがあります。

【援助が不要と判断される場合】

- 親族との関係が疎遠、または不仲で連絡が取れない

- 過去にDVや虐待などがあり、関係を絶っている

また親族からの援助が一時的・不定期であった場合でも、「安定した支援」とは見なされないため生活保護の対象となることがあります。

生活保護は申請時に「扶養照会」が行われ、親族に援助可能かどうか確認されます。

ですが、必ずしも援助がないと申請できないわけではありません。たとえば、家族に迷惑をかけたくない場合でも「扶養拒否」があれば申請は進みます。

③働く能力がある場合は、働く努力をしていること

生活保護は「働くことができない人のための制度」ではなく「働ける人は働く努力をしながら生活を支える制度」です。

そのため申請者が健康で働く能力があると判断された場合には、「就労の意思」と「努力の姿勢」が求められます。

これは「能力の活用要件」と呼ばれる考え方で、以下のような対応が必要になります。

【能力の活用要件に必要な対応】

- ハローワークなどへの定期的な求職活動

- 職業訓練や就労支援プログラムへの参加

- 就職が難しい場合には、医師の診断書や通院記録で就労制限を証明

ただし、持病や精神的な疾患、障害などにより就労が困難な場合には、この要件は緩和されます。その際は、診断書や障害者手帳、通院証明などの提出が重要になります。

また、同居している家族にも就労可能な人がいれば、その人にも同様の努力が求められることがあります。世帯単位での自立支援が基本となるからです。

しかし介護や育児、病気によって働けない方もいらっしゃいます。そのケースについて以下の記事で詳しく解説しております。

④年金・手当など他制度の利用が優先される

生活保護は「最後のセーフティネット」として位置づけられているため、まずは他の公的制度を優先的に利用することが求められます。

例えば、以下のような制度が該当します。

【他の公的制度】

- 年金(老齢年金、障害年金、遺族年金 など)

- 児童手当・児童扶養手当(ひとり親世帯など)

- 雇用保険(失業給付)

- 各種助成制度(医療費助成、家賃補助 など)

生活保護を申請する前に、これらの制度に該当するかどうかを確認し、利用できる制度はすべて使うことが前提とされます。

手当や年金の受給額だけでは生活に足りない場合は、不足分を生活保護で補う形での受給が可能です。

他の制度を利用した上でなお生活が困難な場合には、生活保護の対象になります。遠慮せず、専門家やほごらんどのような生活保護支援団体と相談し、自分に合った支援を組み合わせて利用しましょう。

「お金も住むところもない…」という方が受けられるサポート制度を以下の記事でまるごと解説しておりますので、併せてご覧ください。

ほごらんどでは、生活保護の申請支援だけでなく、家賃基準に合った物件への引っ越し支援も無料で行っています!まずは無料相談だけでもお気軽にどうぞ!

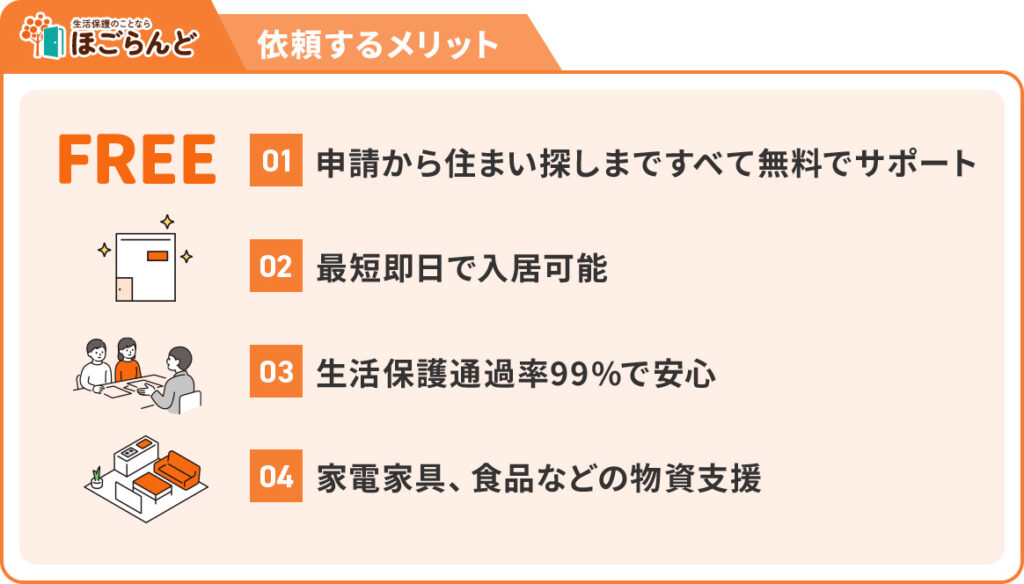

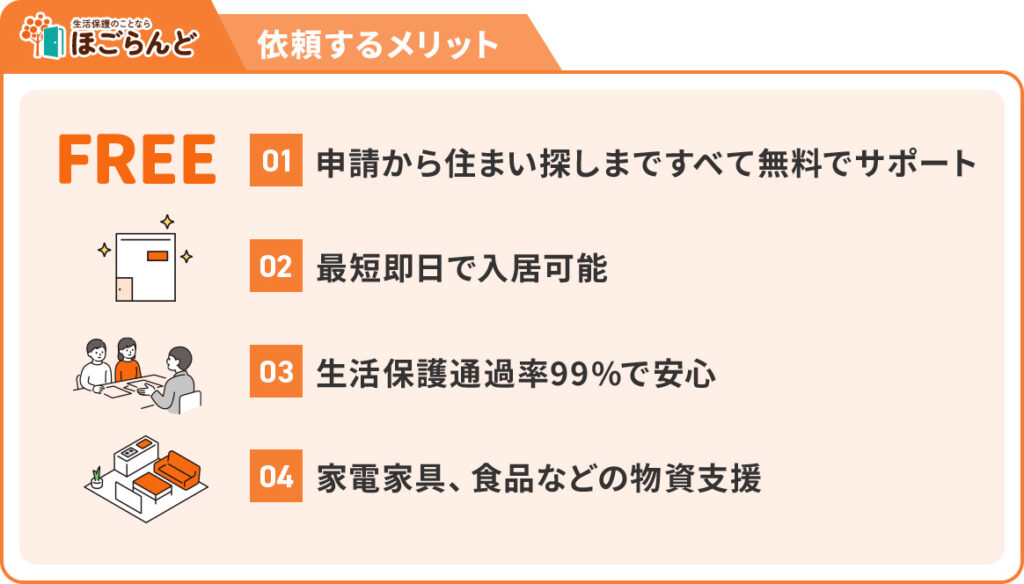

依頼するメリット

最短即日!即日で入居可能

生活保護通過率99%で安心

専門家が役所まで同行!

家具家電、食品などの物資支援

【家族で生活保護】同居・別居の場合に分けて解説

ここでは家族で生活保護受給に関して、同居や別居の場合に分けて解説します。

【家族との関係と生活保護の条件】

同居していても生活保護を受けられるケース

同居しているから生活保護は無理だろうな…

いいえ!

実は同居していても一定の条件を満たせば生活保護を受けられる場合があります。

以下のようなケースでは、同居していても受給が認められる可能性があります。

【同居していても受給が認められるケース】

- 家計が別で、生活を独立している場合(世帯分離)

- 同居家族に支援する余裕がない場合

- 障害や病気で就労できない場合

重要なのは、同居=不支給ではないという点です!実際の生活状況や家族の支援の可否を福祉事務所に正確に伝えることが大切です。

別居している家族に影響が出るケースとは?

生活保護を申請・受給する際、別居している家族に影響が及ぶことがあります。これは、生活保護制度の中で「扶養義務者制度」が存在しているためです。

生活保護法では、申請者の直系血族や兄弟姉妹などの親族に「扶養義務」があるとされており、申請時に「扶養照会」が行われるケースがあります。

【別居している家族に影響が出るケース】

扶養照会で家族に連絡がいく

生活保護を申請すると、福祉事務所から別居している親や子ども、兄弟姉妹などに対して「扶養できますか?」という確認書類が送付されることがあります。これが「扶養照会」です。

ただし扶養照会は法的な強制力があるわけではなく、断ることができます。

扶養の意思や能力があれば支援を求められる可能性も

扶養照会先の家族に十分な収入があり、扶養の意思もあると判断された場合、生活保護ではなく、まずその家族の支援を優先するよう求められることがあります。

ただしあくまで「支援の意思があるか」が重視されるため、関係が疎遠、支援が困難、DVや精神的な問題がある場合は照会を避けられる可能性もあります。

家族に連絡されたくない場合の対応

家族に生活保護の申請を知られたくない場合、「扶養照会を避けたい理由」を明確に伝えましょう。DVや虐待、絶縁状態などの事情がある場合、正当な理由として認められることがあります。

扶養照会は行われることがありますが、拒否可能であり、支援の義務はありません。心配な場合は福祉事務所や支援団体に事前に相談をしましょう。

生活保護を受給するべきか迷っている方は、ぜひ一度ほごらんどへ無料&匿名でご相談ください。

家族(親・子ども)が生活保護を受けている場合の影響

以下でまとめてみましたので、ぜひご参考にしてください。

自分が受給している場合の家族(親・子ども)への影響

自分が生活保護を受給している場合の家族への影響は原則ありません。税金や扶養義務が発生することもありません。

ただし、将来的に「援助が可能ならお願いします。」という連絡が来ることもあります。

子供が別世帯の場合

生活保護を受給する親の子供が別世帯の場合、

子供への影響は全くないと言って良いでしょう。

生活保護申請時に別世帯の子供の収入を申告する必要はなく、また調査されることもありません。

子供が同一世帯の場合

子供が同一世帯の場合には、生活保護が世帯単位で適用されるため、子供の収入や資産も調査の対象となります。

【子供が同一世帯の場合の影響】

- 子供のアルバイト収入は申告が必要

- 教育ローンが組めなくなる

子供の収入や資産も調査対象のため、子供のアルバイト収入は福祉事務所への申告が必要です。

学費についても、教育ローンは組めなくなりますが学生支援機構の奨学金は借りれます。大学受験や就活で、親が生活保護だから不合格になるということもありません。

子供が不利にならないような公的サポートはたくさんあります。

子供が不利にならないために今からできる対策について知りたい方は、ぜひほごらんどの無料相談を利用してみましょう。

完全無料LINEサポートで、何度でも相談が可能です。お子さんの未来を守るために、まずは小さな一歩から始めてみませんか。一人で悩まず、専門家のサポートを受けながら、最善の選択をしていきましょう。

親が生活保護を受けている場合の影響

親が生活保護を受けていても同居していない限り、子供への影響はありません。

ただし、親があなたを「扶養義務者」として申請した場合、扶養照会が届く可能性があります。

子どもが生活保護を受けている場合の影響

【子どもが生活保護を受けている場合の影響】

- 未成年の子どもが生活保護を受給するケース

- 独立した成人の子どもが生活保護を受給するケース

うちの子が生活保護を受けることになったら、私たち親にも何か影響が出てくるのかしら?

ここでいう「子ども」が、未成年の扶養されている子どもか、それとも親元を離れて独立した成人の子どもかによって、状況は大きく異なります。

未成年の子どもが生活保護を受給するケース

未成年の子どもが生活保護を受ける場合、ほとんどは親と一緒に生活保護世帯の一員として保護されます。子どもが単独で受給することは稀です。

親には未成年の子どもを扶養する義務があるため、親が生活保護を受けていれば、子どもも自動的に対象となり、親への直接的な悪影響はほとんどありません。

重要なのは、生活保護は世帯単位で適用される原則があることです。 未成年の子どもが困窮している場合、まずは親の世帯全体の状況が審査の対象となります。

独立した成人の子どもが生活保護を受給するケース

成人して親元を離れて独立した子どもが、病気や失業などの理由で生活保護を受けることになった場合、親であるあなたに何か影響があるのかと不安に感じるかもしれません。

この場合、特に重要なのが「世帯分離」の概念です。

子どもが親と住民票上で「世帯分離」しており、生計を完全に別にしている場合は、親への扶養照会が行われたとしても、扶養義務が問われにくくなります。

もし親子関係が悪く、DVや虐待の経緯がある場合は、その事情を福祉事務所に明確に伝えましょう。扶養照会を避けられたり、照会されても拒否が認められたりする可能性が高まります。

また、未成年・成人いずれのケースでも、「家から出られない/社会参加が難しい」状況でも生活保護の申請は可能です。

引きこもりでも生活保護を受ける条件についても解説した記事を公開しています。

生活保護は家族でいくらもらえるの?ケース別で解説

生活保護の支給額は、暮らしている地域や世帯の人数、年齢、健康状態など、様々な状況によって細かく定められています。

生活保護費は、主に以下の2つの扶助から構成されます。

【生活保護の主な内訳】

- 生活扶助:食費、光熱費、被服費など、日常生活を送るために必要な費用。

- 住宅扶助:家賃に充てる費用。地域ごとに上限額が定められています。

これらの扶助額に加えて、医療扶助(医療費)、教育扶助(学用品費など)、介護扶助(介護費用)などが、必要に応じて別途支給されます。

生活保護支給額の目安(月額:生活扶助+住宅扶助)は以下の通りです。

| 家族構成 | 支給額目安(月額) | 備考 |

|---|---|---|

| 家族5人 | 約28万円〜30万円 | ー |

| 家族4人 | 約25万円〜27万円 | ー |

| 親子2人 (母子) | 約18万円前後 | 子どもの年齢などにより変動 |

| 夫婦のみ | 約15万円〜18万円 | 夫婦+子ども2人、 または片親+子ども3人など |

| 単身世帯 | 約13万円〜15万円 | ー |

※上記の金額はあくまで目安です。お住まいの地域(特に都市部か地方か)、世帯員の年齢、健康状態、障害の有無などによって変動します。

①家族4人の場合の支給額目安

あなたが「夫婦と子ども2人」の4人家族で東京23区に暮らしている場合、生活保護の支給額の目安は以下のようになります。

| 生活保護支給額の目安(4人家族で東京23区) | |

|---|---|

| 生活扶助 | 約18万円〜20万円 (食費、光熱費、被服費、日用品費など) |

| 住宅扶助(家賃補助) | 上限7万円程度 (東京23区の標準的な家賃上限) |

| 合計支給額 約25万円〜27万円前後(月額) | |

これらを合計すると、月額で約25万円〜27万円前後が支給される目安となります。

その他の場合の支給額目安

あなたが「夫婦と子ども1人」の3人家族で東京23区に暮らしている場合、生活保護の支給額の目安は以下のようになります。

| 生活保護支給額の目安(3人家族で東京23区) | |

|---|---|

| 生活扶助 | 約15万円〜17万円 (食費、光熱費、被服費、日用品費など) |

| 住宅扶助(家賃補助) | 上限7万円程度 (東京23区の標準的な家賃上限) |

| 合計支給額 約21万円〜24万円前後(月額) | |

これらを合計すると、月額で約21万円〜24万円前後が支給される目安となります。

あなたが「夫婦と子ども3人」の5人家族で東京23区に暮らしている場合、生活保護の支給額の目安は以下のようになります。

| 生活保護支給額の目安(5人家族で東京23区) | |

|---|---|

| 生活扶助 | 約21万円〜23万円 (食費、光熱費、被服費、日用品費など) |

| 住宅扶助(家賃補助) | 上限7万円程度 (東京23区の標準的な家賃上限) |

| 合計支給額 約28万円〜30万円前後(月額) | |

これらを合計すると、月額で約28万円〜30万円前後が支給される目安となります。

上記の金額はあくまで一般的な目安であり、個別の状況によって支給額は大きく変わる可能性があります。正確な支給額を知るためには、お住まいの地域の福祉事務所に直接相談し、自身の世帯状況を伝えることが最も確実です。

【生活保護】家族で申請するときの注意点

生活保護は、家族全員が困窮している場合に世帯単位で申請することが基本です。

しかし、家族で申請するからこその注意点や、知っておくべきポイントがあります。

必要書類を事前に準備しなければならない

生活保護の申請には、世帯の状況を正確に把握するための様々な書類が必要です。これらの書類を事前に準備しておくことで、スムーズな申請手続きにつながります。

【生活保護受給に必要な書類】

- 住民票(世帯全員分)

- 世帯の収入証明(給料明細、年金通知書など)

- 家族名義の預金通帳、保険証券

- 賃貸契約書などの住宅証明

生活保護以外の「家族向け支援制度」も活用を

生活保護は最後のセーフティネットですが、その手前の段階で利用できる家族向けの様々な支援制度も存在します。

【家族向け支援制度】

- 児童扶養手当

- 就学援助制度

- 住宅確保給付金

- 緊急小口資金・総合支援資金

- 母子生活支援施設の利用

まずは、お住まいの地域の役所の担当窓口(福祉課、子ども課、住宅課など)や、ハローワーク、社会福祉協議会などに相談してみることをお勧めします。

生活保護は最終的な選択肢として考えつつ、利用できる他の制度を積極的に活用することで、家族の生活を安定させることができるでしょう。

【生活保護×家族】この記事のまとめ

同居・援助・支援の内容によっては制限が出ることもあるため、ケースワーカーとの相談が大切です

「家族に迷惑をかけたくない」「知られたくない」という理由で申請をためらう必要はありません。まずは無料の相談窓口や地域の福祉事務所に、一度相談してみましょう。

ほごらんどなら申請通過率99%!

生活保護のことなら、ほごらんどに全てお任せください。

本セクションでは生活保護のメリットを説明した後、ほごらんどの魅力的なサポートサービスを徹底的にご紹介します。

生活保護の大きなメリット

生活保護には、大きなメリットが以下のように2つあります。

【生活保護の大きなメリット2選】

- お金の負担が軽減する

- 困窮者の最後のセーフティーネット

メリット① お金の負担が軽減する

生活保護を受給する1つ目にして最大のメリットが、お金の負担が軽減するです。

以下は、生活保護を受けることで支援されるサービスやものの例です。

【生活保護で無料で受け取れるもの】

- 生活に必要な最低限のお金(生活扶助)

- 家賃、敷金礼金(住宅扶助)

- 基本的なすべての医療費

- 出産費用

- 一定の上限での教育費

このように、要件を満たした場合、最低限度の生活に必要な費用について、制度に基づく支援を受けることができます。

基本的には、生活保護は困窮状態から最低限の生活を取り戻し、自立を目指すための制度です。

メリット② 困窮者の最後のセーフティーネット

二つ目の大きなメリットが、生活保護を受けることによって人生を再構築するための時間的余裕が生まれることです。

そのため、生活保護脱却後の人生設計のための資格勉強や、自分の人生を見つめ直すための時間が大いにあるのです。

生活保護を受給していたMさんは、生活保護期間中に宅建士の資格を取ることに成功し、今では立派に自立した生活を送っています。

生活保護を受給したことで自分の人生を再スタートさせることができました!

実際にMさんにお話を伺い、その人生大逆転劇を紹介している記事があります。

生活保護は、真に困窮し他に手段がない方のための最後のセーフティネットです。

他にも、以下のような生活保護の体験談を紹介しています。

生活保護のことならほごらんど

生活保護を申請するのは不安で大変なこともありますが、私たちのサービスはその負担を軽減し、スムーズに申請が完了するようサポートします。

個人で生活保護申請を行う場合、手続きの複雑さや必要書類の準備などで困難を感じる方が多くいらっしゃいます。

しかし、生活保護申請サポートサービス「ほごらんど」の担当者が同席した場合の通過率は驚異の99%を実現しており、専門スタッフのサポートによって確実な申請が可能になります。

今家がなくても大丈夫!住居を無償提供&即日入居可

【ほごらんどの住宅サポート内容】

- 敷金・礼金・仲介手数料すべて0円

➡初期費用がなくても大丈夫!! - 最短即日で入居可能!家電・家具付き

➡何も持ってなくても安心して住める - 保証人なしでも入居可能

➡身寄りのない方でも安心!

生活保護申請に伴う住居の手配もお任せください!

受給者様の必要に応じて、快適で生活しやすい住まいを手配いたします。生活に最低限必要となる家具家電もこちらで事前に用意させていただきます。

また、現在家がない状態でも、ほごらんどの提供するお家にすぐに住むことが可能です!

お金がなくても大丈夫!物件から食事までトータルサポート

我々ほごらんどは、受給者様の資産を搾取するようなことは一切致しません。

そのため、生活保護の申請から住居の手配、食事の提供までご希望に沿ってトータルサポートいたします。

何か不安事がある場合のほごらんどへのご相談も無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

【こんな方にオススメ!】

- 面倒で不安な申請手続きを避けたい

- 確実に審査に通過したい

- 安定した住まいと生活環境が欲しい

生活保護が決まった後も、私たちのサポートが続きます。快適な生活環境を提供し、経済的な安定をしっかりサポートします。

電話・公式LINE・WEBサイトで無料相談ができます。今すぐ無料相談をして、生活保護申請の不安を解消しましょう!

生活保護と家族に関するよくある質問

- 生活保護を受けられる家族の収入はどこまで見られる?

-

基本的には、同じ家で暮らしている家族全員の収入が対象です。

生活保護は「世帯単位」で審査されます。つまり、同居している家族全員の収入・資産を合算して判断されるため、誰か1人に収入があれば、全体として基準を上回ると受給できない可能性があります。

ただし、収入が少なければ一部支給されるケースもあり、「全額NG」とは限りません。 - 生活保護の家族の範囲はどこまでですか?

-

基本は「同居していて生計を一にする家族」が対象になります。

具体的には、以下のような人が「世帯」とみなされやすいです。

【同一世帯とみなされやすい関係】

- 配偶者

- 子ども(未成年・成人問わず)

- 親

- 祖父母など、同居していて生活費を共有している親族

ルームシェアなど「家は一緒でも生活は別」という場合は、「別世帯」として扱われることもあります。

- 生活保護で親族がどこまで調べられるのか?

-

別居している親族(親・子・兄弟など)には「扶養照会」が届くことがあります。

これは「あなたの身内が生活保護を申請しています。援助できますか?」という内容の書類です。ただし、これは強制ではなく、実際に援助できなくても申請には影響しません。あわせて読みたい

生活保護の扶養照会の断り方を解説!拒否はできるの?申請者と親族の両立場で解説 自分の親や兄弟に連絡がいく? 住所や勤務先がバレる? 生活保護を申請する際に多くの人が不安を感じるのが「扶養照会」の存在です。扶養照会にあたって身内や自身のプ…

生活保護の扶養照会の断り方を解説!拒否はできるの?申請者と親族の両立場で解説 自分の親や兄弟に連絡がいく? 住所や勤務先がバレる? 生活保護を申請する際に多くの人が不安を感じるのが「扶養照会」の存在です。扶養照会にあたって身内や自身のプ… - 生活保護でも家族からの支援や援助は受けられる?

-

原則生活保護を受けながらでも、家族からの援助を受けることはできません。

定期的な多額の仕送りは「収入」とみなされます。ただし、一時的な支援(たとえば冠婚葬祭時の支援など)は問題なく受け取れます。

上記のように、ほごらんどでは、「自分でも生活保護を受けられる…?」と心配なお客様が生活保護を受給できるように申請から受給後までサポートを行なっております!無料相談を受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください!

\ 生活支援のプロにお任せ! /

- 生活保護を受ける際の家族との関係と金銭管理

-

生活保護では原則、本人が金銭管理を行います。

ただし、病気や障害がある場合などには、福祉事務所と相談のうえ、家族が金銭管理をサポートするケースも認められています。ポイントは、自立支援を目的にすることです。家族の「代わりに管理する」行為が本人の自立を妨げない範囲であれば、問題ありません。

#生活保護家族 #生活保護家族がいる