【生活保護】生活扶助とは?簡単に解説!診断ツールで支給額の目安もチェック

生活に困ったとき、日本には生活を支える公的制度があります。

その中でも「生活扶助」は、生活保護制度の中核を担う重要な支援制度です。

しかし、制度の内容や計算方法について詳しく知らない方も多いのが現状です。

この記事では、仕組みや計算の流れを具体例でわかりやすく紹介します。あわせて級地対応の診断ツール▽で、いまの条件での目安額をその場でチェックしましょう。

「受給できるか不安…」という方は、下記ボタンより無料&簡単30秒でできる受給診断をしてみましょう!

また、下記ボタンより生活保護のスペシャリストにお悩みを無料でご相談いただけます。

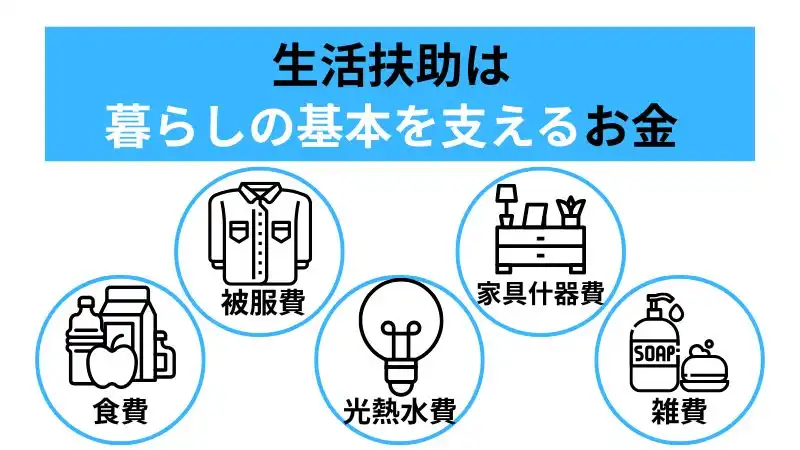

生活扶助とは簡単に解説

生活扶助は生活保護の中核となる給付で、食費・衣服代・光熱水費など、日常の暮らしに欠かせない費用をまかなう仕組みです。

生活保護全体の中でも最も大きな役割を持っており、困ったときに安心して暮らしを続けるための中心的な支えとなります。

| 区分 | 内容例 |

|---|---|

| 食費 | 主食(米・パン・麺類)、副食(野菜・肉・魚など)、調味料 |

| 被服費 | 衣服・下着・靴・洗濯用品など |

| 光熱水費 | 電気・ガス・水道代、灯油など |

| 家具什器費 | 机・椅子・寝具・冷蔵庫・調理器具・日用品 |

| 雑費 | 石けん・シャンプー・ティッシュ・文具など生活消耗品 |

| その他 | 通信費の一部、交際に必要な最低限の費用(地域・状況に応じ判断) |

娯楽やぜいたく品、趣味にかかる費用などは原則対象外です。

生活扶助は、贅沢を保障するものではなく、「健康で文化的な最低限度の生活」を守るための生活費を支える給付です。

生活扶助基準額とは?

生活扶助でもらえる金額を指します。生活扶助基準額は年齢・世帯・地域・加算で決まり、家賃は別の「住宅扶助」が上限付きで支援します。

また、生活扶助には「第1類(1基準額)」と「第2類(2基準額)」の2区分があります。違いは、第1類は基礎的生活費を個人単位で、 第2類は世帯単位で捉える点が異なります。

生活扶助基準額

式: (第1類合計 × 逓減率)+ 第2類 + 加算 − 収入認定

用語の詳細を確認する

| 用語 | 概要 | 単位/対象 | 例・補足 |

|---|---|---|---|

| 第1類 | 人ごとの費用 | 個人単位 | 食費・被服など。年齢帯×級地で金額を拾う。 |

| 第2類 | 世帯で共通の費用 | 世帯単位 | 光熱水費・日用品など。世帯人数ごとの定額。 |

| 逓減率 | 人数が増えるほど、共用できるぶんだけ必要額を割り引く数 | 世帯人数ごと | 1人=1.00、2人=0.87、3人=0.75…(第1類合計に掛ける)。 |

| 級地 (地域区分) | 物価差を反映する地域区分 | 市区町村単位 | 1級地-1~3級地-2の6区分。級地で第1類の金額が変わる。 |

| 加算 | 条件に応じた上乗せ | 該当世帯 | 母子、障害、児童養育、冬季など(併給可否は制度要件)。 |

| 収入認定 | 収入を控除後に差し引く仕組み | 受給世帯 | 基準額から差引き実支給額を決定。家賃は別枠。 |

受給できるか不安な方は、生活保護受給診断をご利用ください。下のボタンから無料・最短1分で受給可否の目安を確認できます。

10秒でわかる!あなたの生活扶助の支給額

生活扶助でもらえる支給額は、年齢・世帯人数・地域(級地)・加算・収入で決まります。「実際に自分はいくら受け取れるのか?」を知りたい方は、診断ツールに入力してみましょう。

本ツールの金額は参考目安です。最終的な保護の要否・支給額は、各自治体による実地調査・収入認定・資産調査・加算の適否判断等にもとづき決定され、本結果と異なる場合があります。

生活扶助・月額診断ツール

式:(第1類合計 × 逓減率)+ 第2類 + 加算 − 収入認定(家賃は別枠=住宅扶助)

結果を見たら、次は申請の準備を始めましょう。「何から手を付ければいい?」と迷ったら、LINEで気軽にご相談ください。

ほごらんどでは、元ケースワーカーが直接対応します。生活保護申請のサポート実績は豊富で、申請の通過率は99%です。あなたに必要な書類や進め方を具体的にご案内します。

生活扶助基準額の算出方法

生活扶助基準額

式: (第1類合計 × 逓減率)+ 第2類 + 加算 − 収入認定

家族それぞれの年齢帯×級地の金額を原表から拾い、全員分を合計(=第1類合計)します。

| 年齢 | 1級地-1 | 1級地-2 | 2級地-1 | 2級地-2 | 3級地-1 | 3級地-2 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 0〜2 | 44,580 | 43,240 | 41,460 | 39,680 | 39,230 | 37,000 |

| 3〜5 | 44,580 | 43,240 | 41,460 | 39,680 | 39,230 | 37,000 |

| 6〜11 | 46,460 | 45,060 | 43,200 | 41,350 | 40,880 | 38,560 |

| 12〜17 | 49,270 | 47,790 | 45,820 | 43,850 | 43,360 | 40,900 |

| 18〜19 | 46,930 | 45,520 | 43,640 | 41,760 | 41,290 | 38,950 |

| 20〜40 | 46,930 | 45,520 | 43,640 | 41,760 | 41,290 | 38,950 |

| 41〜59 | 46,930 | 45,520 | 43,640 | 41,760 | 41,290 | 38,950 |

| 60〜64 | 46,930 | 45,520 | 43,640 | 41,760 | 41,290 | 38,950 |

| 65〜69 | 46,460 | 45,060 | 43,200 | 41,350 | 40,880 | 38,560 |

| 70〜74 | 46,460 | 45,060 | 43,200 | 41,350 | 40,880 | 38,560 |

| 75〜 | 39,890 | 38,690 | 37,100 | 35,500 | 35,100 | 33,110 |

同居で共用できる分を見込むため、世帯人数が増えるほど係数は小さくなります。計算は、第1類の合計 ×(人数に対応する係数)。

| 世帯人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人以上 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 逓減率 | 1.00 | 0.87 | 0.75 | 0.66 | 0.59 | 0.58 |

世帯人数の定額を足しましょう。

| 人員 | 1級地-1 | 1級地-2 | 2級地-1 | 2級地-2 | 3級地-1 | 3級地-2 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1人 | 27,790 | 27,790 | 27,790 | 27,790 | 27,790 | 27,790 |

| 2人 | 38,060 | 38,060 | 38,060 | 38,060 | 38,060 | 38,060 |

| 3人 | 44,730 | 44,730 | 44,730 | 44,730 | 44,730 | 44,730 |

| 4人 | 48,900 | 48,900 | 48,900 | 48,900 | 48,900 | 48,900 |

| 5人 | 49,180 | 49,180 | 49,180 | 49,180 | 49,180 | 49,180 |

該当する加算を足します(*冬季・特例・経過的は年度や地域で変動)。

| 加算名 | 目的・対象 | 主な支給単位 | どんな時に付く?(例) | 併給・注意メモ |

|---|---|---|---|---|

| 母子加算 | ひとり親など母子世帯等の負担軽減 | 児童の人数/級地別 | 児童が1人→基本額、2人→上乗せ、3人目以降は児童ごと追加 | 障害者加算と原則併給不可 |

| 障害者加算 | 重度・中度の障害がある世帯の負担軽減 | 障害等級/級地別 | 身体1・2級/3級等で段階的に加算 | 入院・施設入所は取扱いが異なる場合あり |

| 児童養育加算 | 児童の養育コストを見込む | 児童1人につき定額 | 18歳到達年度末までの児童ごとに加算 | 母子加算等と重複の関係に注意(別表確認) |

| 冬季加算 | 寒冷期の光熱・被服費増を補う | 地域・世帯人数・期間で変動 | 寒冷地の10〜翌4月など、月ごとに上乗せ | 自治体の期間・額を毎年確認 |

| 特例加算 | 物価等の一時的・例外的対応 | 人単位など(告示ベース) | 国の方針で期間限定の一律上乗せ | 期間・対象が限定。終了時期に注意 |

| 経過的加算 | 基準改定時の激変緩和 | 区分ごと(本体/母子等/児童養育) | 改定で急変しないよう時限的に加算 | 時限措置。適用の有無・額は別表で確認 |

母子世帯等加算の詳細を確認する

| 児童の数 | 1級地 | 2級地 | 3級地 |

|---|---|---|---|

| 1人 | 18,800 | 17,400 | 16,100 |

| 2人 | 23,600 | 21,800 | 20,200 |

| 3人目以降(児童1人につき上乗せ) | 2,900 | 2,700 | 2,500 |

障害者加算の詳細を確認する

| 障害の程度 | 1級地 | 2級地 | 3級地 |

|---|---|---|---|

| 身体障害者等 1・2級 等 | 26,810 | 24,940 | 23,060 |

| 身体障害者等 3級 等 | 17,870 | 16,620 | 15,380 |

実支給額は、ここまでの合計に対し収入認定(就労収入等を控除後に差し引き)を行って決定します。家賃は生活扶助に足さず、住宅扶助が別途支給されます。

ほごらんどのサポートは、受給が決まって終わりではなく、生活保護を受給している間もフルサポートします。安心して暮らしを続けられるよう、長期的に支えます。

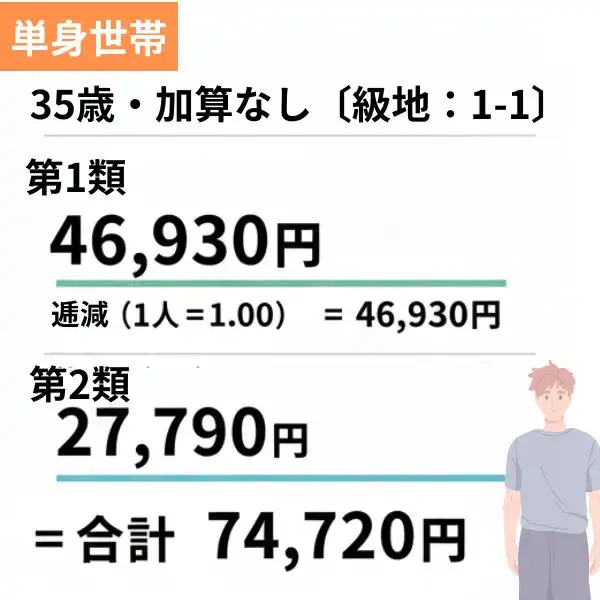

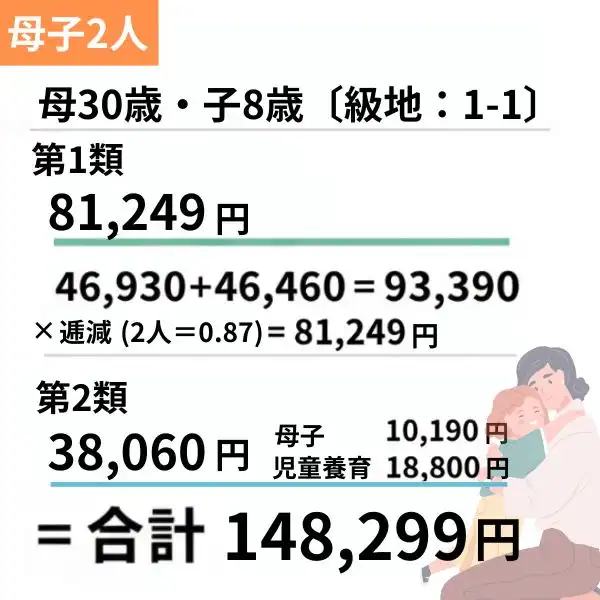

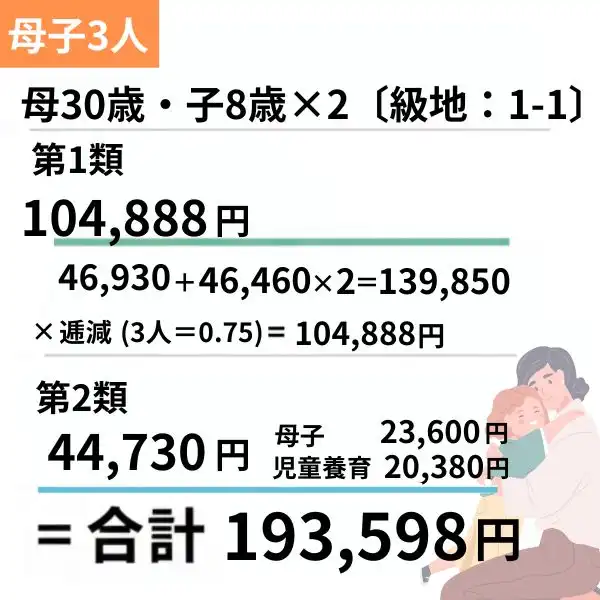

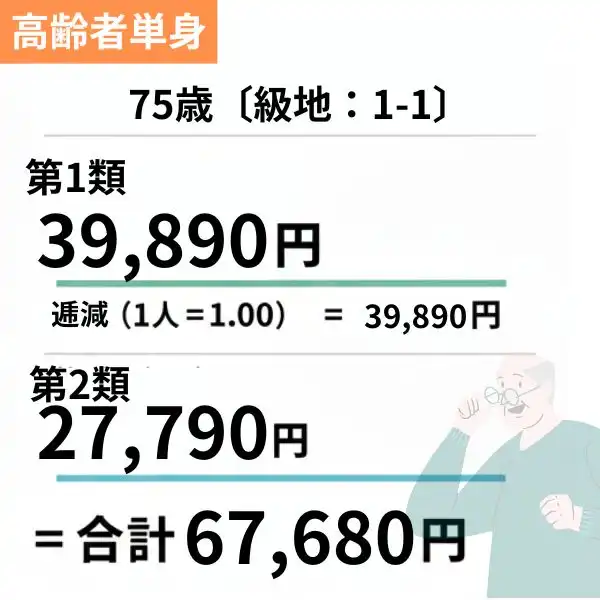

生活扶助の世帯別シミュレーション

家族構成や年齢が違うと、生活扶助の目安額も変わります。ここでは代表的な世帯を例に、計算の流れとおおよその金額を示しました。

世帯ごとの生活扶助支給額の目安が分かったら、自分が生活保護を受けられるかも確認してみましょう。ほごらんどでは、物件の無料提供や食事サポートに加え、申請の同行や書類準備のサポートまで一貫して行っています。

生活扶助と生活保護の違いは?

「生活扶助」と「生活保護」は同じ意味で使われがちですが、実際には違います。

生活扶助はあくまで生活保護の中の一部であり、生活保護そのものを指す言葉ではありません。

生活保護とは、日本国憲法25条に定められた「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を具体化した制度で、困っている人を支えるための仕組みです。

その中には「扶助」と呼ばれる8つの支援があり、医療・住宅・教育など幅広い分野をカバーしています。

この8つのうち、生活扶助は衣食住など日常生活に必要な基本的な費用をまかなうものに該当します。つまり「生活保護の中心的な部分」ではありますが、生活保護=生活扶助ではありません。

8つの扶助

| 扶助の種類 | 支援内容 |

|---|---|

| 生活扶助 | 食費・被服費・光熱費・家具什器費など |

| 住宅扶助 | 家賃・地代・住宅維持費 |

| 医療扶助 | 診療費・薬代・入院費 |

| 教育扶助 | 義務教育に必要な学用品・学費 |

| 介護扶助 | 介護サービスにかかる費用 |

| 出産扶助 | 出産にかかる費用 |

| 生業扶助 | 就労や技能習得に必要な費用 |

| 葬祭扶助 | 葬儀に必要な費用 |

これらを満たしてもなお最低生活費に足りない場合に、生活扶助が支給されます。実際に自分に支給される金額が知りたい方は、診断ツール△で目安を確認してみたください。

生活保護の8つの扶助については以下の記事で詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。

「診断結果を見ても申請の流れが不安…」という方は、ほごらんどにご相談ください。生活保護の無料受給診断・申請同行・物件提供・食事サポートまで、あなたを徹底サポートします。

生活扶助を受けられる条件

生活扶助は生活保護制度の一部であるため、生活保護を受給できることが前提条件となります。そのうえで、申請時に特に重視されるのが次の5つのポイントです。

【5つのポイント】

- 収入が最低生活費に満たない

- 資産を持っていないこと

- 病気やけがなどやむを得ない状況

- 親族から援助を受けられない

- 他に公的な支援を受けられない

なお、これらのポイントをすべて満たす必要はありません。最終的には、世帯の収入が国の定める最低生活費を下回るかどうかが基準となり、その差額が生活扶助として支給されます。

生活保護の条件を初心者にもわかりやすく解説している記事を公開しています。

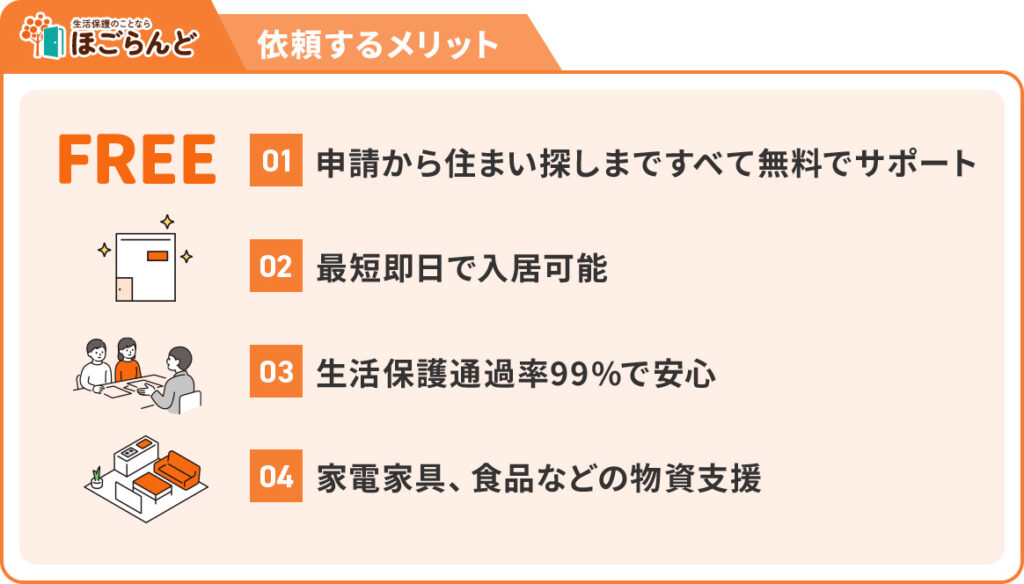

ほごらんどなら申請通過率99%!

生活保護のことなら、ほごらんどに全てお任せください。

本セクションでは生活保護のメリットを説明した後、ほごらんどの魅力的なサポートサービスを徹底的にご紹介します。

生活保護の大きなメリット

生活保護には、大きなメリットが以下のように2つあります。

【生活保護の大きなメリット2選】

- お金の負担が軽減する

- 困窮者の最後のセーフティーネット

メリット① お金の負担が軽減する

生活保護を受給する1つ目にして最大のメリットが、お金の負担が軽減するです。

以下は、生活保護を受けることで支援されるサービスやものの例です。

【生活保護で無料で受け取れるもの】

- 生活に必要な最低限のお金(生活扶助)

- 家賃、敷金礼金(住宅扶助)

- 基本的なすべての医療費

- 出産費用

- 一定の上限での教育費

このように、要件を満たした場合、最低限度の生活に必要な費用について、制度に基づく支援を受けることができます。

ほごらんど

ほごらんど基本的には、生活保護は困窮状態から最低限の生活を取り戻し、自立を目指すための制度です。

メリット② 困窮者の最後のセーフティーネット

二つ目の大きなメリットが、生活保護を受けることによって人生を再構築するための時間的余裕が生まれることです。

そのため、生活保護脱却後の人生設計のための資格勉強や、自分の人生を見つめ直すための時間が大いにあるのです。

生活保護を受給していたMさんは、生活保護期間中に宅建士の資格を取ることに成功し、今では立派に自立した生活を送っています。

生活保護を受給したことで自分の人生を再スタートさせることができました!

実際にMさんにお話を伺い、その人生大逆転劇を紹介している記事があります。

生活保護は、真に困窮し他に手段がない方のための最後のセーフティネットです。

他にも、以下のような生活保護の体験談を紹介しています。

生活保護のことならほごらんど

生活保護を申請するのは不安で大変なこともありますが、私たちのサービスはその負担を軽減し、スムーズに申請が完了するようサポートします。

個人で生活保護申請を行う場合、手続きの複雑さや必要書類の準備などで困難を感じる方が多くいらっしゃいます。

しかし、生活保護申請サポートサービス「ほごらんど」の担当者が同席した場合の通過率は驚異の99%を実現しており、専門スタッフのサポートによって確実な申請が可能になります。

今家がなくても大丈夫!住居を無償提供&即日入居可

【ほごらんどの住宅サポート内容】

- 敷金・礼金・仲介手数料すべて0円

➡初期費用がなくても大丈夫!! - 最短即日で入居可能!家電・家具付き

➡何も持ってなくても安心して住める - 保証人なしでも入居可能

➡身寄りのない方でも安心!

生活保護申請に伴う住居の手配もお任せください!

受給者様の必要に応じて、快適で生活しやすい住まいを手配いたします。生活に最低限必要となる家具家電もこちらで事前に用意させていただきます。

また、現在家がない状態でも、ほごらんどの提供するお家にすぐに住むことが可能です!

お金がなくても大丈夫!物件から食事までトータルサポート

我々ほごらんどは、受給者様の資産を搾取するようなことは一切致しません。

そのため、生活保護の申請から住居の手配、食事の提供までご希望に沿ってトータルサポートいたします。

何か不安事がある場合のほごらんどへのご相談も無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

【こんな方にオススメ!】

- 面倒で不安な申請手続きを避けたい

- 確実に審査に通過したい

- 安定した住まいと生活環境が欲しい

生活保護が決まった後も、私たちのサポートが続きます。快適な生活環境を提供し、経済的な安定をしっかりサポートします。

電話・公式LINE・WEBサイトで無料相談ができます。今すぐ無料相談をして、生活保護申請の不安を解消しましょう!

生活扶助に関するよくある質問

- 生活扶助の月額はいくらですか?

-

世帯ごとに異なります。年齢・世帯人数・地域(級地)・加算の有無で決まり、そこから収入を差し引いて支給額が出ます。

目安例:単身・20〜40歳・1級地-1 → 約 74,720円/月(第1類+第2類の合計)

最終的な受取額は、就労収入や加算の有無で増減します。本記事のシミュレーション△でも目安を確認できるため、活用してみて下さい。

- 生活扶助を受給する条件は?

-

生活扶助は生活保護の一部です。

まず生活保護を受給できることが前提になり、世帯の収入が国の定める最低生活費を下回れば受給できます。

生活保護の受給条件は以下の記事をご覧ください。

あわせて読みたい

生活保護の条件とは?受給資格や受給の流れを初心者向けにわかりやすく解説! 生活保護って誰でも受けられるの?生活保護の条件ってなに? 生活保護の条件がよくわからず、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。 この記事では、生活保護…

生活保護の条件とは?受給資格や受給の流れを初心者向けにわかりやすく解説! 生活保護って誰でも受けられるの?生活保護の条件ってなに? 生活保護の条件がよくわからず、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。 この記事では、生活保護… - 生活保護は一生もらえるものなの?

-

生活保護は「必要な間だけ」です。

生活保護は現に困窮している期間を支える制度です。収入や資産が基準を上回れば減額・廃止されます。高齢・障害などで長期継続するケースもありますが、定期的な見直し(調査・届出)が行われます。

#生活扶助 #生活保護生活扶助 #生活扶助生活保護